児童学科 児童学専攻

専攻紹介

子どもとともに「いる」「つくる」「生きる」

学科創設57周年、児童臨床研究センター開設33周年の伝統を生かし、発展し続ける子ども分野を深く理解することのできる学科で す。保育・教育・生活・社会において子どもを原点に、専門家として広く活躍する人材を育成します。大切にしたいことは、子どもへの 理解、行動力、そして洞察力です。

学びの特徴

専攻のポイント

POINT.1

理論と実践の往還で学ぶ

子どもを理解するために、子どもと直接触れ合う機会が豊富にあります。入学直後から保育現場などを見学し、座学で学んだ理論を現場で確認。理論と実践を繰り返すことで、実社会で通用する実践的な学びが身につきます。

POINT.2

子どもを取り巻く社会課題に向き合う

多様化する社会において、子どもを取り巻く環境や家族間の在り方の変容などについて学びます。子どもの環境整備に必要な福祉学、教育学や心理学など関連する多くの学問についても学びながら社会課題の解決力を養います。

POINT.3

人間形成の過程を見つめ子どもの心、人の心を知る

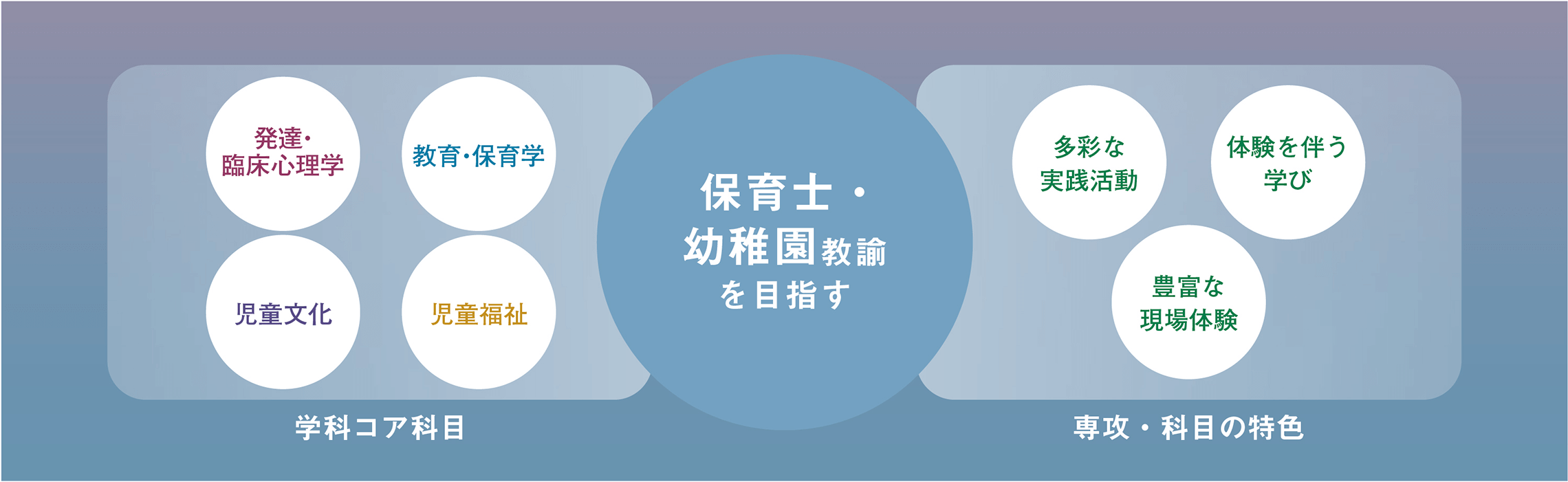

「発達・臨床心理学」「教育・保育学」「児童文化」「児童福祉」の4つの領域を柱としたカリキュラムで学び、子どもへの総合的な理解を深めます。

学びのフィールド

学科コア科目と専攻別科目から、子どもへの総合的な理解を深め、保育士、幼稚園教諭といった専門職として活躍する人材 を育成します。理論と多彩な実践活動を通し、少子化の時代の児童学の可能性を探ります。

学びのTOPIC

授業紹介

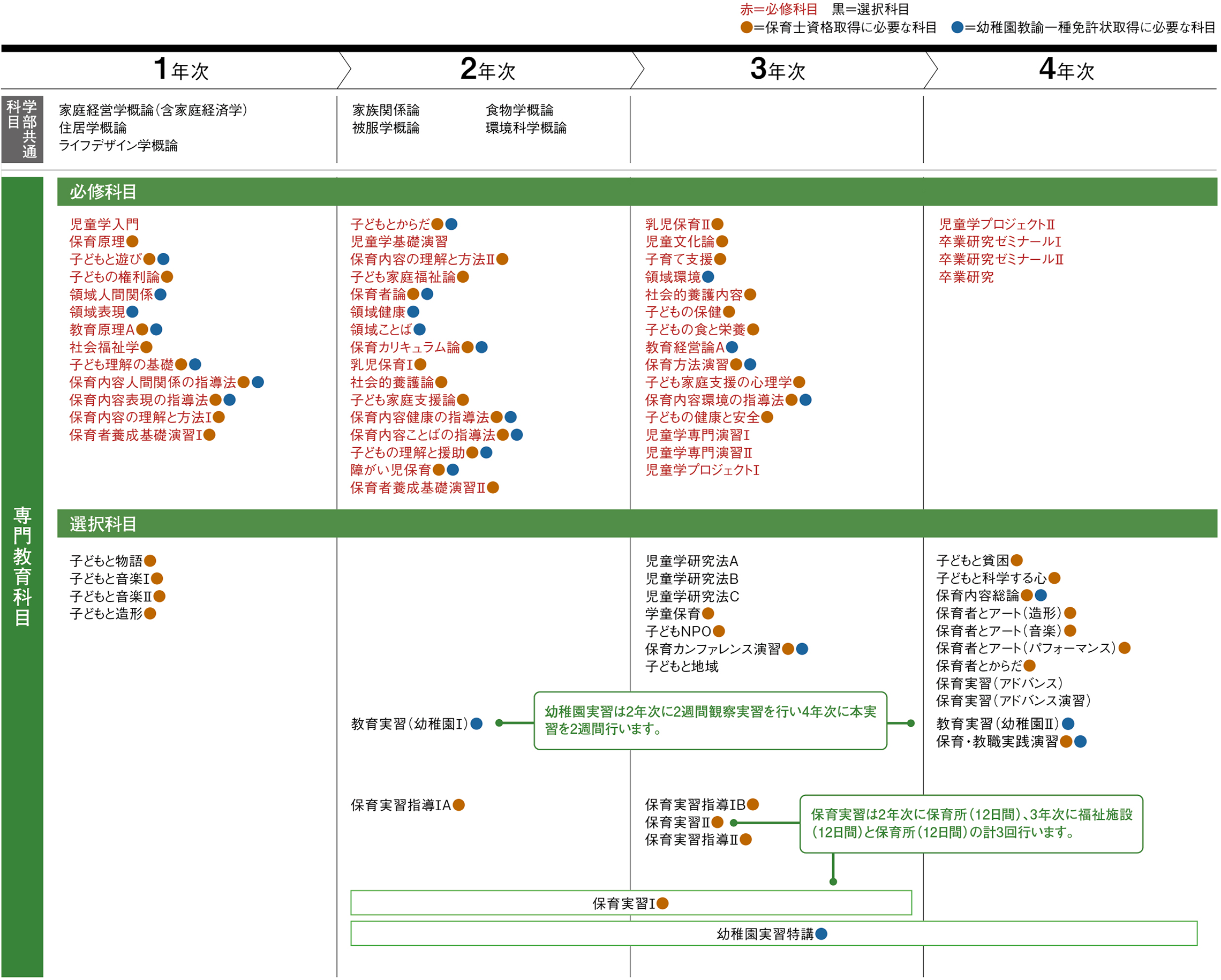

カリキュラム

※資格関連科目については資格関連科目(諸課程科目)ページで確認してください。

時間割の例

卒業後の進路

主な就職先

【保育所】千葉県/足立区/板橋区/江戸川区/葛飾区/台東区/千代田区/文京区/港区/国立市/八王子市/宇都宮市/横浜市/あいのもり保育園/赤坂山王保育園/WITHホールディングス/雲柱社/風の丘めぐみ保育園/風の子保育園/厚生館福祉会/さくらしんまち保育園/至誠学舎立川/白百合愛児園/新栄保育園/砂原母の会/生長の家神の国寮/清遊の家/滝野川西保育園/たちばな保育園/たんぽぽ保育園/千葉寺保育園/チューリップ保育園/どろんこ会/なの花会/成瀬くりの家保育園/ののはな文京保育園/はらっぱ保育園/福音寮/双葉の園/ベテル保育園/ベネッセスタイルケア/みつばち保育園/みなみ新松戸保育園/明徳土気保育園/もこもこ保育園/もみの木保育園太子堂 【認定こども園】青葉幼稚園/いなほ幼稚園/太田東保育園/鬼高幼稚園/風の谷こども園/きたかしわ幼稚園/佐倉城南幼稚園/しらゆり幼稚園/登戸幼稚園/桃瀬幼稚園 【幼稚園】足立つばめ幼稚園/川崎さくら幼稚園/木の実幼稚園/新松戸幼稚園/清和幼稚園/橘幼稚園/東京ゆりかご幼稚園/中瀬幼稚園/東浜幼稚園/プリンス幼稚園/矢切幼稚園/芳野学園附属幼稚園/四街道旭幼稚園 【製造】東レ 【金融】東京東信用金庫 【医療・福祉】学研ココファン・ナーサリー/子供の家/東京都社会福祉事業団/船橋子どもの家/RISSHO KID’Sきらり 【公務員】栃木県警察本部/千葉県/足利市/柏市/袖ケ浦市/習志野市/松戸市

※過去3年分から抜粋

取得できる資格

科目履修で取得できる資格

- 保育士(国家資格)

- 幼稚園教諭一種免許状

- ️図書館司書

- ️博物館学芸員

- 児童の遊びを指導する者(任用資格)(保育士資格の取得が条件)

- 児童指導員(任用資格)

- 家庭教育相談員基礎能力

- レクリエーション・インストラクター

卒業研究テーマ

- 保育者の悩みや困難の乗り越え方

- 園舎の空間構成と子どもの動きの関連性について

- 医療的ケア児の保育における環境と専門性

- 保育現場における手作り教材の効果について

- 2歳児の自己主張場面と保育者の援助

- 青年期における居場所についての研究

- 母子生活支援施設における保育士の専門性

- 絵本における「ねこ」の描かれ方

- 低年齢児の食事場面における保育者と子どもの相互作用

- 子どもに親しまれてきた日本の昔話とその変遷

※2024年度テーマから抜粋

在学生の声

大竹 優奏さん児童学専攻3年/千葉県立千葉女子高等学校出身

子どもと関わる機会が豊富で、現代の保育への理解が深まります

――専攻を選んだ理由を教えてください。

4年間じっくり子どもについて学び、幼稚園教諭や保育士の資格を取れる大学を探していたところ、高校の先生が大妻を教えてくれました。オープンキャンパスの先輩との個別相談で、児童学専攻は幼稚園や保育園での実習はもちろん、フィールドワークが多いことも知りました。実際に子どもと関わったり、園の先生方から現場の様子を教えていただく機会が豊富なところに魅力を感じ、進学を決めました。

――どのようなことを学んでいますか。

児童福祉や心理学などさまざまな学問分野から、子どもへの理解を深めています。幅広い分野の先生方から教えてもらえるので、子どもを見る視野が大きく広がりました。入学前は、幼稚園や保育園の先生の仕事は子どもと遊んであげることだと思っていたのですが、現在は子どもの「やってみたい」という気持ちを支援する保育の大切さを学んでいます。また、授業内で他の学生と活発に意見交換をするため、新たな気づきや発見があります。

――専攻の学びから得られることは?

時代の変化とともに保育の現場は大きく変わっています。例えば、外国籍や障がいのある子どもが増えているということを授業で聞いていたのですが、実際にフィールドワークや実習で現代の保育の様子を間近に見て、現場での支援の仕方を学ぶことができました。このように、現場に出る前に実情に合った講義をしっかり受けられるため、現場での体験と学びが結びついて定着しやすいと感じます。

――今後の目標を教えてください。

3年次から就園前の親子と交流できる「はぐみぃ」という児童臨床研究センターの活動にも参加しています。家庭教育相談員基礎能力の取得を目指す3・4年生がスタッフとして参加していて、保護者から子育てに関する質問を受けることも。保護者とお話しする貴重な機会なので緊張しつつも、学術的な視点をお伝えするなど、やりがいを感じています。将来は、資格を生かし、一人ひとりの成長に寄り添った保育を目指したいです。

卒業生の声

風の丘めぐみ保育園

村上 理湖さん(メイン写真左)児童学専攻

2022年3月卒業/岩手県立大船渡高等学校出身

栗田 朱音さん(メイン写真右)児童学専攻

2023年3月卒業/東京都私立実践学園高等学校出身

木藤 陽菜さん(メイン写真中央)児童学専攻

2024年3月卒業/東京都私立修徳高等学校出身

同じ職場で学びを生かす3人。子ども主体の保育を実践しています

――児童学専攻を選んだ理由を教えてください。

栗田:幼稚園教諭か保育士になりたいと思い、保育を学べる大学を探しました。オープンキャンパスで体験授業を受け、先輩学生と話をする中で、子どもの主体性を大切にする学びが得られることを知り、進学を決めました。児童学科の学生が主に所属しているパネルシアター部の公演を観て心を動かされたのも、決め手の一つとなりました。

村上:進学先を検討するためにいろいろな大学を見学した中でも、少人数教育で先生と学生との距離が近い大妻に魅力を感じました。疑問点をすぐに先生に聞け、学生同士でも助け合えるのでは、という期待感を持てました。

木藤:子どもの自由さや面白さに興味を持っていたので保育の道を考え、4年かけて深く学べる児童学科を選びました。

――現在の職場を選んだ理由を教えてください。

村上:園の保育テーマである「おもしろいをおもしろがる」に興味を持ったからです。子どもの見つけた「面白い」に気づき、一緒に面白がり、他の先生とも「面白い」を持ち寄れる関係性を目指している点に共感しました。

栗田:先生から1年先輩の村上さんが働いていることを教えてもらい、園見学の際に直接話す機会がありました。そこで保育の様子などを教えてもらったことが決め手です。

木藤:私は、栗田さんから話を聞きました。同じ大学で学んだ先輩が2人もいて、普段の保育や子どもの様子を教えてもらえたのが心強かったですし、たくさんの園を見学した中でもこの園の雰囲気や職員の姿に惹(ひ)かれました。

――仕事のやりがいを教えてください。

栗田:現在、1歳児クラスの担任をしています。0歳のときから担当している子どもが寝返りを打つようになったり、言葉が少しずつ出てきたりと、日々の成長が楽しみです。また、保護者の方や仲間の保育者とも一緒に成長の喜びを共有して保育に携われるところにやりがいを覚えます。

村上:子ども自身でできることが増え、真剣な表情や笑顔をたくさん見られるとうれしくなります。春頃は泣きながら登園していたのに、夏には笑って登園できるようになり、目が合うと名前を呼んでくれるといった変化も。一人ひとりの個性に合わせて遊びの環境をつくったり、保育者間で共有したりすることを心掛けています。

木藤:子どもたちの遊びを広げるために考えた活動を「楽しい」と言ってくれるとやりがいを覚えます。子ども相手なので予想通りにいくことはほとんどないのですが、それがまた面白いところでもあります。子どもたちだけでなく、先輩方からうれしい言葉をかけてもらえることも、モチベーションアップにつながっています。

――大学での学びはどのように生かされていますか。

木藤:大学では理論的に学んだことを、実践の場で試してみるということを数多く繰り返しました。頭で学んだことを身体で理解することができ、学びが定着したと思います。また、できる人がやれることをやる、という考え方が貫かれていて、学びを通じて自分の強みややりたいことを見つけ、それを表に出していくことの大切さを学びました。それが今でも、得意なことや好きなことに対して積極的に動く姿勢につながっていると思います。

村上:一人ひとりの子どもの思いを感じとり、寄り添うという部分に生かされています。子どもに向き合い、行動の背景を読み取ることを常に意識しています。

栗田:すべての学びが今につながっていますが、特に授業や実習で自分の偏った見方に気づいたり、学生同士の対話からさまざまな意見や考え方を知ったりすることで、子どもを捉える視野が広がったことが今に生きています。

――大学時代の授業で印象に残っているものは?

木藤:「子どもとからだ」という授業です。山梨県にある「ぐうたら村」に行き、自然の中でさまざまな体験をしました。木登りをしたときには、勢いよく上ったのに、下りるときは怖さで全身に力が入ってしまい、なかなか下りることができませんでした。後先考えずに突っ走る子どもの心と身体の動きを、自分の身体で理解することができました。

栗田:私も「子どもとからだ」の授業が印象的です。森の中に身を置いたこと、月の光を感じながら牧草地で満点の星空を見上げたことなどを今でも思い出します。心が動くという感覚を身体で感じる経験でした。子どもと一緒に心を動かせることは保育者としての第一歩です。今も普段の保育の中で大切にしています。

村上:子どもの集中力を段階的に見分けるという授業です。直感に頼らず、子どもの行動やしぐさをよく観察した上で具体的な根拠をもとに見分けるというもので、子どもの目線や視線などに注意を向けるよう心掛けています。

――今後の目標や抱負を教えてください。

村上:今年は0歳児クラスを初めて担当しているので、昨年0歳児を担当していた栗田さんに、どんな遊びがよいか、昨年は何をしていたかなど相談することも。目の前のことに一生懸命取り組み、真摯に子どもに向き合っていきたいです。

栗田:大学時代は、授業以外にも地域の親子と交流する「はぐみぃ」やパネルシアター部での活動など、さまざまな経験ができ、今の仕事や自分の成長につながっています。保育士になってもまだまだ学ぶことがたくさんあります。貪欲に学び続け、専門性を高めていきたいです。

木藤:私も大学での学びを通じて、音楽、心理、自然、海外など幅広い分野に触れ、自分の中の引き出しが増えていった感覚があります。保育士として働き始めて新たに見えてきた課題もあるので、自分に何ができるのか、強みは何かを日々考えて、子どもたちに向き合っていきたいです。

- TOP

- 学部・短大・大学院

- 家政学部

- 児童学科 児童学専攻