社会情報学科 環境情報学専攻

専攻紹介

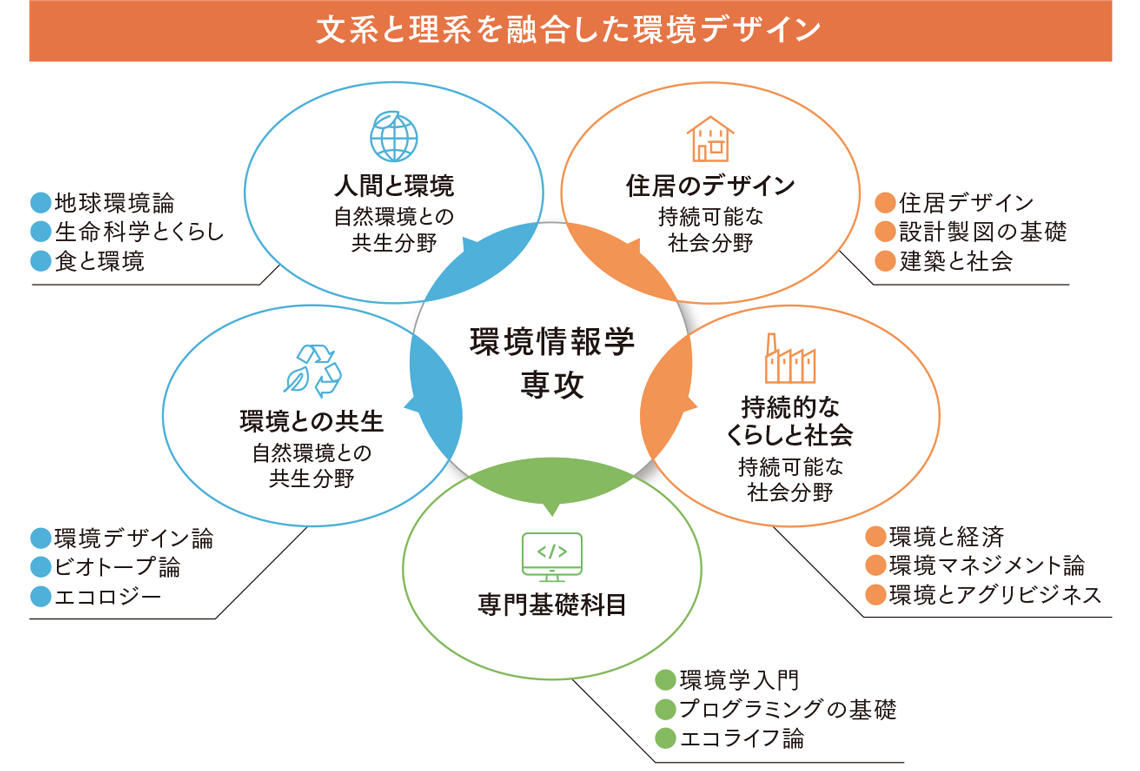

「自然環境と共生した暮らし」のための環境をデザインする

環境問題や自然の仕組みなどに関する知識を身につけ、暮らしの場である住まい(建築)やまちづくり、社会の仕組みを考え、企業や社会において、環境と共生する暮らしをデザインするスキルと、コミュニケーション能力を身につけます。

学びの特徴

専攻のポイント

POINT.1

私たちを取り巻く環境問題について多角的に学ぶ

私たちの周りには環境に関するさまざまな課題が山積しています。住まい(建築)やまちづくり、社会づくりなどの多角的な視点から、環境と共生する快適な暮らしのデザインを考えていきます。

POINT.2

持続可能な暮らし・社会づくりを目指し、総合的な視野を養う

実験・実習・演習など、体験的な授業をすべて数人から30人程度の少人数制で実施。研究室は常に学生のために開かれており、教員のきめ細かな指導を受けつつ、円滑なコミュニケーションが取れる環境が整っています。

POINT.3

「学びの集大成」としての資格取得を目指す

二級建築士受験資格や中学・高校の理科教員免許の取得が可能です。その他にも、環境に関する各種の資格取得を支援しています。

学びのフィールド

自然環境と共生し、エコライフを実践する住まいづくり(住居・建築デザイン)や持続可能な社会づくり(経済や法律などの社会の仕組み)を学びます。さらに、持続可能な環境デザインの方法を表現、発信する情報技術およびコミュニケーション能力を、文系と理系が融合した特色を生かして養います。

学びのTOPIC

授業紹介

主要食料のアグリビジネスに焦点をあて、グローバル企業の事業活動から生じる問題を論じます。また、環境に対する従来型の企業行動に修正を迫る生活者視点の新たな取り組みから、企業行動の在り方を考えます。

「設計製図の基礎」を踏まえ、戸建て住宅の設計を行います。空間のスケール感覚を身につけ、展開図やパースの描き方も習得し、ビジュアルプレゼンテーションの能力を磨きます。

高校まで文系だった人も含め、実験を通じて、自然環境や生命科学を学ぶための土台となる生物学の基礎知識や方法論、実験技術を身につけます。

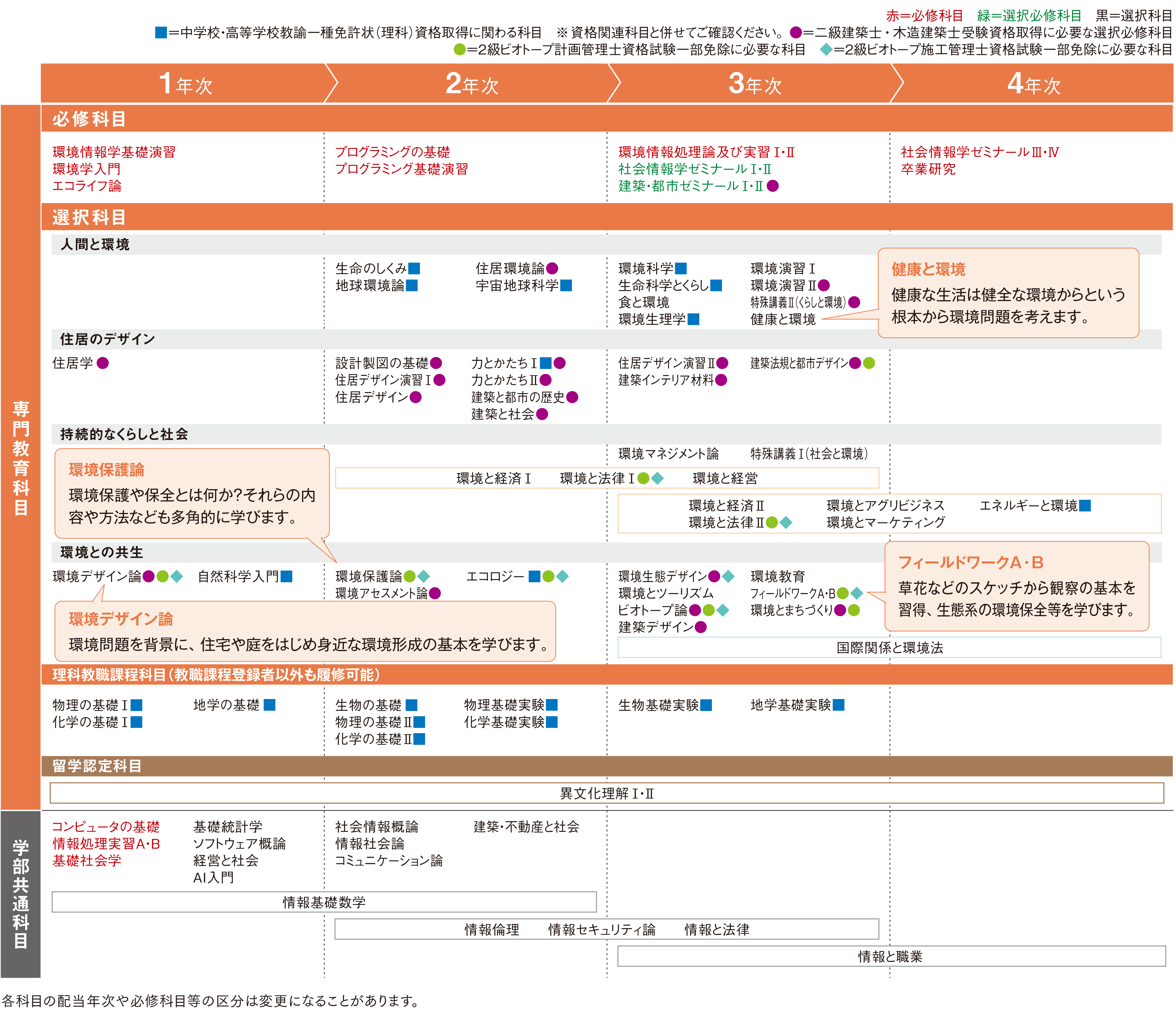

カリキュラム

※資格関連科目については資格関連科目(諸課程科目)ページで確認してください。

時間割の例

卒業後の進路

主な就職先

【建設】清水建設/スウェーデンハウス/積水ハウス/パナソニックEWエンジニアリング/パナソニック リフォーム/横河ブリッジ/ライト工業【製造】荏原製作所/信越化学工業/スタンレー電気/TDK/ディスコ/日本信号/日本発条/日本海水/ホーチキ/松村電機製作所/村田製作所【情報通信】NSD/NTTデータSMS/キヤノン電子テクノロジー/さくら情報システム/ソフトバンク/DTS/日立ICTビジネスサービス/日立社会情報サービス/富士通エンジニアリングテクノロジーズ/三菱総研DCS【運輸】JALスカイ/東日本旅客鉄道【卸売・小売】大塚商会/キヤノンマーケティングジャパン/ダイキンHVACソリューション東京/東京エレクトロン/日本化成/三菱商事ケミカル【金融・保険】ゆうちょ銀行/国際協力銀行/八十二銀行/横浜銀行/大和証券/野村證券【不動産・物品賃貸】住友不動産販売/三井不動産/三井不動産リアルティ/三菱地所プロパティマネジメント【専門サービス】砂防・地すべり技術センター/三菱重工環境・化学エンジニアリング【宿泊・飲食サービス】タリーズコーヒージャパン【教員】相模原市教育委員会【公務員】警視庁/東京消防庁

※過去3年分から抜粋

主な進学先

千葉大学大学院/東京学芸大学大学院/東京大学大学院/日本女子大学大学院

※過去3年分から抜粋

取得できる資格

科目履修で取得できる資格

- 二級建築士・木造建築士(国家試験受験資格)

- 中学校教諭一種免許状(理科)

- 高等学校教諭一種免許状(理科)

- 学校図書館司書教諭

- 図書館司書

- 博物館学芸員

- レクリエーション・インストラクター

目指せる資格

- 2級ビオトープ計画管理士

- 2級ビオトープ施工管理士

- 環境マネジメントシステム審査員補

- 基本情報技術者試験※

- ITパスポート試験※

※特別対策講座を開設。詳細は資格取得支援ページをご確認ください。

卒業研究テーマ

- 女子大生の戸建て住宅におけるリビングダイニングでの住まい方

- 明治神宮外苑の再開発における課題 -対立点を超えた持続可能性の観点から-

- プラスチック問題の現状 -健康被害におけるリスクについて-

- 持続可能な食品生産業へのアプローチ -代替肉事例からの考察-

- ディープラーニングを用いた双極分子流探査

- 学校における熱中症発生率とWBGTおよび冷房設置率の関係

- トマトの成長に与える植物油の影響

- 自治体の備蓄食は食品ロスになるか?

- 生分解性プラスチックの特徴及び分解性に関する検討

- 郊外住宅地の持続可能性 -千葉県流山市の都市政策を事例に-

※2023年度テーマから抜粋

卒業生の声

積水ハウス株式会社

吉川 千尋さん環境情報学専攻

2022年3月卒業/岩手県立花巻北高等学校出身

住まいに関する幅広い学びが住宅設計者としての仕事に役立っています

――環境情報学専攻の魅力を教えてください。

情報、環境、住居について幅広く学ぶことができ、2級建築士の受験資格を得ることもできるので、将来の選択肢が多いところです。進学する時点で明確な目標がなくても、さまざまな学びに触れる中で、自分のやりたいことを見つけ、深めていける専攻です。

――現在の職種や職場を選んだ理由を教えてください。

専攻での住居に関する学びから、暮らす人と家の関係の深さに触れ、住まいに携わる仕事に興味を持ちました。そして、関心のある住まいに直結するハウスメーカーへ就職したいと思うようになり、さまざまなメーカーがデザインした住居を見たり、インターンシップに参加したりして、積水ハウスを選びました。私が感じた積水ハウスの特徴は、重厚感のあるデザインの鉄骨や木造も手がけ、デザインに幅広い可能性があることです。

――現在、どのような仕事に取り組んでいますか。

戸建て住宅の図面作成を行っています。住宅を完成させるための業者とのやり取りや、納まりの検討、プランの打ち合わせなどが主な仕事です。お客さまとコミュニケーションを取って、よりよい家づくりを目指しています。

――仕事のやりがいを教えてください。

この仕事はチームで取り組むのですが、自分が描いた図面で家が建つ様子を見るとき、家を引き渡す際のお客さまの笑顔、「積水ハウスさんを選んでよかった」と言っていただいたときなど、やっていてよかったと感じます。

――大学ではどのようなことを得ましたか。

住まいに関する幅広い知識を得ることができました。特に3年次の「住居デザイン演習」が印象に残っています。座学で学んだことを生かして実際の住宅や室内デザインの計画を立て、設計図や模型を作成したのですが、1級建築士の講師から一人ひとりに丁寧な添削があり、作成した図面をほめてもらえたことで、初めて挑戦したデザイン計画に自信を持つことができました。また、「住居学」などで学んだ住まいの歴史やライフスタイルと住空間などの知識は、今の仕事に役立っています。

――大妻女子大学の魅力を教えてください。

一人ひとりの学生に向き合った丁寧な指導を受けられるのは、大妻の少人数教育のおかげだと思います。ゼミの先生や就職支援センターの方から、卒業生の方がどのような仕事で活躍されているかという話を聞いたり、面接練習や就職活動のアドバイスなど手厚くサポートしていただき、心強かったです。また、キャンパスが東京の中心地にある立地のよさも魅力の一つです。寮生活だったのですが、寮から大学までの街の雰囲気や建物は、高校まで住んでいたところとガラッと変わり刺激を受けました。建物を見る楽しさを知ったのも、そのときの経験があるからです。

――今後の目標や抱負を教えてください。

設計者として、さらに専門的な設計の知識やスキルを身につけ、お客様との打ち合わせで多くの提案ができるようになることが目標です。そして、将来的には1級建築士の資格を取得したいので、業務で実践的な知識を高めながら、日々勉強を続けています。