福祉学科

学科紹介

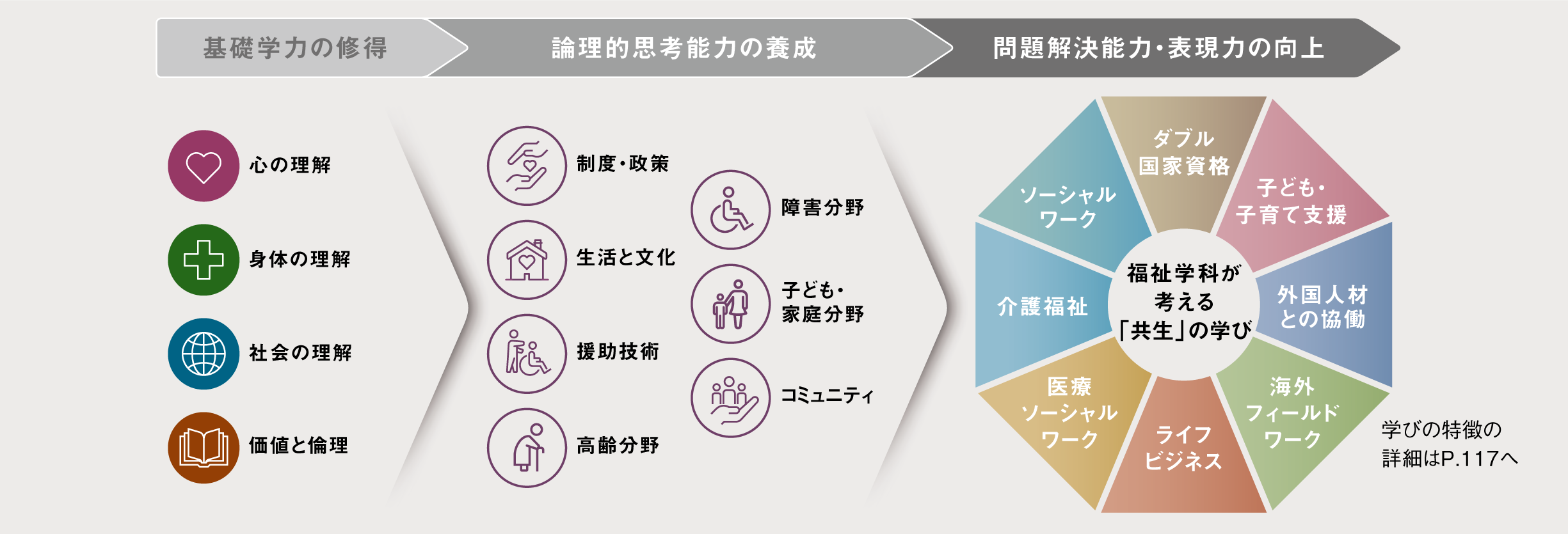

福祉マインドを多様な分野で生かすプロフェッショナルになる

近年の情報化・国際化に対応し、多様な人々と共生・協働するためのコミュニケーション能力、主体的な課題解決能力、実践力の習得を目指し、生活上のさまざまな問題を自分で考え行動できる人材を育成します。

学びの特徴

専攻のポイント

POINT.1

福祉の学びを生かした幅広い進路選択

福祉施設、医療機関、社会福祉協議会、福祉関連企業、公務員のほか、さまざまな分野の一般企業でも活躍できる人材育成を目指します。子どもから高齢者まで届く福祉を専門的に学んで生かす幅広い進路を実現しています。

POINT.2

実践的な授業と少人数制のきめ細かい指導

1年次の基礎セミナー、2年次の演習、3・4年次の専門ゼミ、演習など少人数制の授業が多いのも福祉学科の特徴です。体験し、考え、話し合うことで「教わる」だけでなく自ら「学ぶ」姿勢を身につけます。

POINT.3

福祉の資格を仕事に生かす学びと充実した国家試験対策

希望に応じて、社会福祉士・介護福祉士の養成を行います。多文化理解などの特色ある学びや専門分野を深めたい人には、4年次に子ども支援、医療ソーシャルワーカーの専門実習も用意しています。また、国家試験に向けての対策講座を定期的に行っています。

学びのフィールド

福祉学科では専門職の養成を行いますが、将来をイメージして、自分に合った学びを選択することができます。どの学びを選択しても共通した福祉の知識を身につけることができ、複数の学びを選択することも可能です。また、さまざまな夢を持った人と共に学ぶことで視野も広がります。

学びのTOPIC

授業紹介

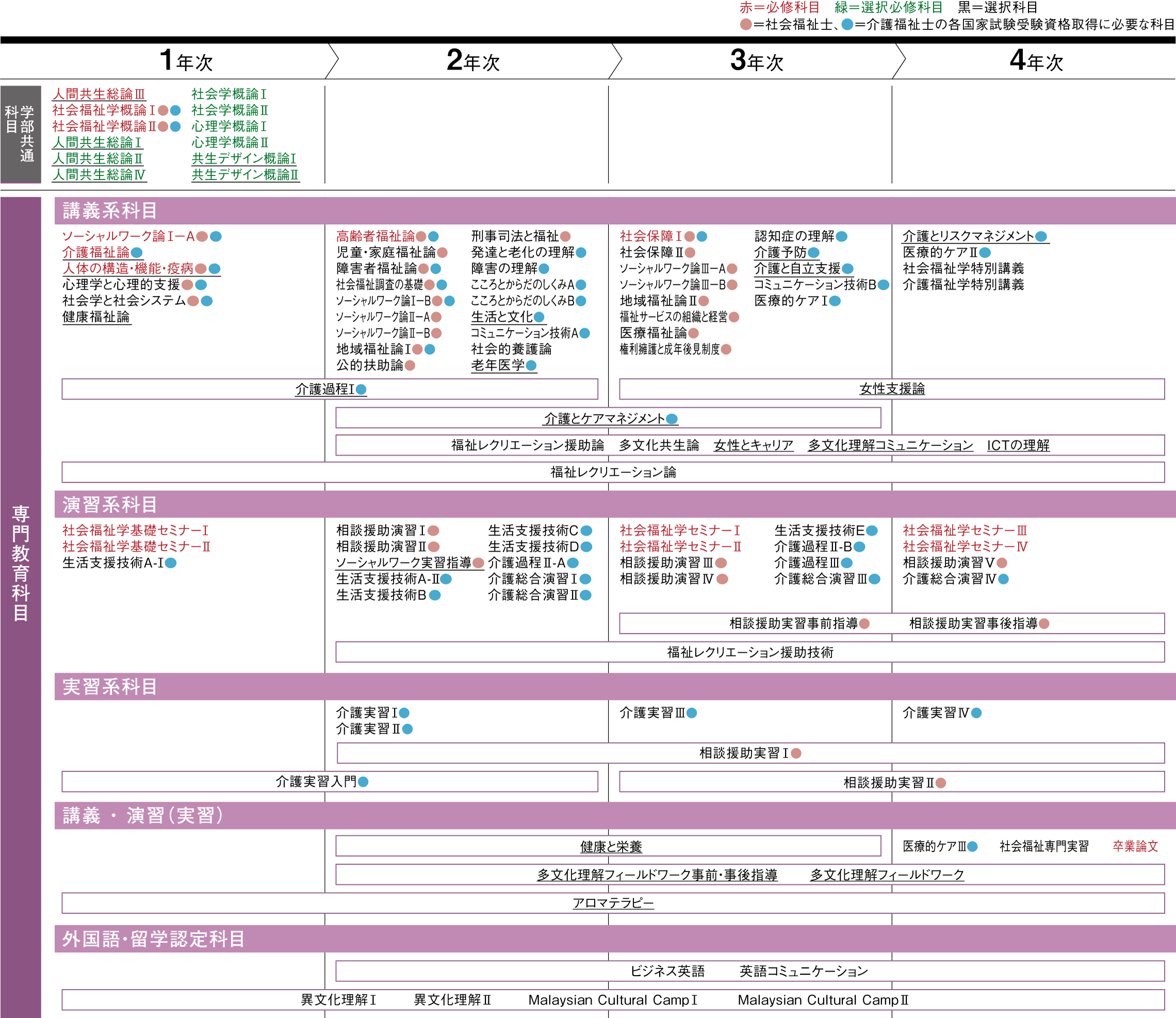

カリキュラム

※資格関連科目については資格関連科目(諸課程科目)ページで確認してください。

※下線が引かれた科目は新カリキュラムのため科目の詳細は福祉学科ホームページで確認してください

時間割の例

卒業後の進路

主な就職先

【公務員】特別区人事委員会/神奈川県/山梨県/川崎市/横浜市/桶川市/さいたま市/千葉市/船橋市/新宿区/中野区/八千代町/神奈川県警察本部 【医療・福祉】上尾中央医科グループ/足立区社会福祉協議会/IMSグループ/雲柱社/NRIみらい/太田綜合病院/大森赤十字病院/鹿沼市社会福祉協議会/カリヨン子どもセンター/共生会/済生会宇都宮病院/済生会横浜市東部病院/ケアリッツ・アンド・パートナーズ/国立病院機構/駒木野病院/佐々総合病院/新宿区社会福祉事業団/新百合ヶ丘総合病院/生活クラブ/SOMPOケア/東京都手をつなぐ育成会/東京都立病院機構/トーマツチャレンジド/ニチイケアパレス/ベネッセスタイルケア/南山リハビリテーション病院/メディカル・ケア・サービス/横浜市社会福祉協議会 【建設】積水ハウス 【製造】エフピコ/東洋紡/YKK AP 【情報通信】SCSK 【運輸】ANA沖縄空港/JALスカイ 【卸売・小売】大塚商会/システナ/西川 【金融・保険】三井住友信託銀行/多摩信用金庫/東京海上日動火災保険 【不動産・物品賃貸】東京海上日動コミュニケーションズ/丸紅リアルエステートマネジメント 【その他の専門・技術サービス】あずさ監査法人 【宿泊・飲食サービス】ゴンチャ ジャパン/スターバックス コーヒー ジャパン/帝国ホテル/ホテルオークラ 【生活関連サービス】近畿日本ツーリスト/三井不動産商業マネジメント 【複合サービス】日本郵便

※過去3年分から抜粋

取得できる資格

科目履修で取得できる資格

- 社会福祉士(国家試験受験資格)

- 介護福祉士(国家試験受験資格)

- 児童指導員(任用資格)

- 社会福祉主事(任用資格)

- 児童福祉司(任用資格)

- 福祉レクリエーション・ワーカー

- スポーツ・レクリエーション指導者

- 博物館学芸員

- 図書館司書

資格取得支援がある国家資格

- 保育士

正規カリキュラムとは別に保育士試験対策講座(国家試験受験が必要)を開講しています。本学科は、保育士養成施設ではありませんが、国家試験の保育士試験を受験し、資格取得できるよう支援しています。

卒業研究テーマ

- 女性のキャリア形成と活躍推進の現状と課題

- 変わりゆく葬儀形態

- 映画「かもめ食堂」から見る、共生社会と福祉の関連

- 看取りケアに対する職員の意識からみる特別養護老人ホームにおける看取りケアの課題

- 大人の発達障害ー企業のダイバーシティ&インクルージョンの改革ー

- 生活保護制度における高等教育機関進学に関する研究

- 社会的孤立を防ぐためにー回復期リハビリテーション病院のソーシャルワーカーができることー

- 在宅介護者の抱える介護負担の実態と研究変遷

- 日本で暮らす外国にルーツを持つ人々の生活上の課題と求められる支援に関する当事者視点の研究

- 児童虐待における親の背景と加害者支援

※2024年度テーマから抜粋

在学生の声

羽田 乃絵瑠さん人間福祉学科 3年/山梨県立富士河口湖高等学校出身

社会・介護の福祉士資格を取得し、利用者の意思を尊重する支援を

――学科を選んだ理由を教えてください。

福祉職の父の影響もあり、福祉関連の仕事に就きたいと考えていました。高校生の頃は、福祉=介護というイメージを持っていましたが、進学先を検討するために福祉分野について調べたところ、児童福祉、障害者福祉、地域福祉など広範囲にわたることを知り、さらに興味がわきました。この学科には、社会福祉士と介護福祉士の2つの国家資格を目指せるカリキュラムがあり、多彩な学びも用意されていることが決め手となり、進学を決めました。

――どのようなことを学んでいますか。

1年次は福祉分野の基礎を学びました。児童福祉や地域福祉は大学で初めて触れた学びです。子どもが好きなので、子どもをサポートする福祉職の存在を知れたのも、大きな収穫でした。2年次からは、より専門的な知識や技術を学んでいます。学内の機器を使ったり、領域の異なる福祉施設で実習したりと、多彩な経験を積む機会が豊富にあるので、自分に合った福祉分野を見つけ、卒業後の進路を見極められる環境だと感じます。

――学科の学びから得られることは?

実習や演習では、本人の意思を尊重したケアや支援を行うことを心がけています。利用者の生活を豊かにするために必要な考え方や視点を学べた授業が「介護過程」です。事例から利用者のニーズや課題を見つけ、介護計画を立てていきます。多様な事例で介護計画を何度も作成した経験が、実習先での介護計画立案に役立ちました。幅広い福祉領域を学ぶことで、領域を越えて知識を関連づけ、多角的な視点を持てるようになりました。

――今後の目標を教えてください。

今は社会福祉士と介護福祉士の国家試験に向けて勉強中です。4年次から国家試験対策講座があることに加え、日々の授業の中で先生方が試験の傾向やポイントを丁寧に指導してくださるので心強いです。2つの資格を目指す仲間が多いことも励みになっています。卒業後は、身につけた専門性を生かして、介護の現場で働くことが目標です。利用者と信頼関係を築きながら、その方の個性を尊重した介護を実践できる福祉従事者を目指しています。

卒業生の声

川崎市幸区役所

松浦 美波さん人間福祉学科

2024年3月卒業/東京都私立松蔭高等学校出身

幅広い福祉領域の学びが 社会福祉に携わる公務員の基盤です

――人間福祉学科を選んだ理由を教えてください。

高齢者福祉に関心があった私にとって、介護をはじめ、社会福祉の多彩な領域を幅広く専門的に学べるカリキュラムは大きな魅力でした。また、社会福祉士と介護福祉士の二つの資格取得が目指せることに加え、国家試験対策講座など資格取得のサポートが充実していることも人間福祉学科を選んだ理由です。

――現在の仕事を選んだ理由を教えてください。

2年次に、公務員として働いた経験を持つ先生の授業を受けたとき、公務員としても社会福祉の仕事ができることを知りました。行政機関では3年ほどで部署異動があり、高齢者、障害者、児童などさまざまな方を対象に社会福祉の仕事に携われるところが魅力でした。地元に貢献したいという思いも強く、川崎市の公務員という道を選びました。

――仕事のやりがいを教えてください。

現在は、生活保護課に所属し、生活に困窮している方々からの相談に対応し、必要な支援へつなげる仕事に携わっています。生活保護費の計算や生活状況を把握するための家庭訪問、医療機関や福祉施設などと連携した支援など業務は多岐にわたります。大学で学んだ幅広い社会福祉の知識を生かしつつ、一人ひとりに合った支援を考えることにやりがいを感じています。

――大学での学びはどのように生かされていますか。

大学で学んだ福祉の幅広い専門知識は、仕事をする上での大切な基盤になっています。例えば、高齢の方には、分かりやすい言葉でゆっくりはっきり説明するなど、介護の実習で学んだコミュニケーション方法を意識しながら接しています。専門性を高めたことで、一人ひとりに合った関わり方や支援の仕方を意識できています。また、国家試験や公務員試験の対策講座で、独学では得られない得点力を磨け、社会福祉士、介護福祉士、公務員試験に合格できました。

――印象に残っている授業について教えてください。

「相談援助演習」で、ロールプレイを通して相談者と援助者の役割を経験し、相談援助の技術を実践的に習得したことが印象に残っています。相談者の立場になったことで思いや考えを伝える難しさを体験し、援助者はそれをどう読み取り対応するべきかを深く考えることができました。何度も相談援助を実践する中で信頼関係を築く重要性も実感でき、仕事でも、人と関わる上でも、大切な学びになりました。

――今後の目標や抱負を教えてください。

行政の福祉職として現場で感じるのは、高齢者、障害者、児童、地域のすべての福祉がつながっているということです。行政機関の特徴でもある異動制度を活用し、さまざまな部署で経験を積みながら、福祉の専門性や関連する法律の知識を深め、どの分野でも活躍できる支援者となることが目標です。そうして深めた専門性を土台とし、ゆくゆくは高齢者の支援に力を入れていきたいです。

――大妻女子大学への進学を考える高校生にメッセージをお願いします。

人間福祉学科は、少人数制で先生と学生の距離が近く、きめ細かな指導が受けられます。親身に対応してくださる心強い先生ばかりなので、安心して学修できる環境です。将来希望する道が決まっていても、そうでなくても、福祉を専門的に学ぶことはとてもよい経験になるはずです。ぜひ、人間福祉学科で福祉マインドを学んでみてください